ストレスが多いと口の中の健康も悪くなりやすい ストレスは口腔健康にも悪影響

2023年04月24日

ストレスは、口腔の健康や健康格差にも大きな影響をもたらしていることが、日本の27万人超の労働者を対象とした調査で明らかになった。

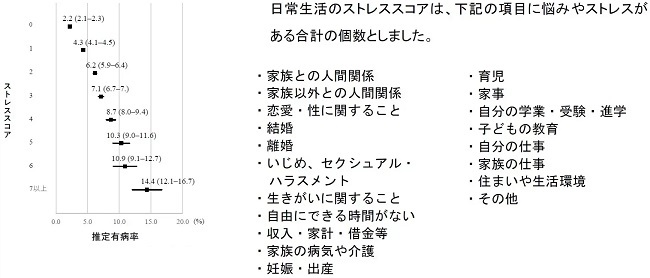

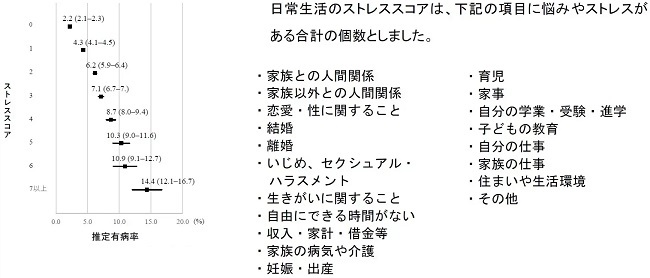

ストレスの高い人が、歯が痛い・歯ぐきの腫れ・噛みにくいなど、口腔の健康の問題をもつ割合は14.4%で、ストレスのない人の2.2%に比べ大幅に高いことが示された。

「日常生活のストレスが多いほど、口腔の健康の問題をもつ人は多くなる。ストレス軽減を通じて、口腔の健康を向上するための介入プログラムを開発する必要がある」と、研究者は述べている。

ストレスがあるほど口腔の健康の問題をもっている割合は増える

日本の27万人超の労働者を調査

ストレスは、さまざまな健康問題を引き起こし、健康格差を拡大する要因にもなっている。とくに労働者の心理的なストレスは、さまざまな精神的および身体的な健康上の問題を引き起こすことが報告されている。

一方、ストレスと口腔の健康の関連についてはよく分かっていない。これまでの研究は、ストレスの測定項目の範囲が狭く、一貫した結果が出ていなかった。

そこで東京医科歯科大学の研究グループは、国が実施した国民生活基礎調査の2次解析から、広範な日常生活のストレスと口腔の健康との関係について、27万4,881人の労働者を対象に調査した。

その結果、「歯が痛い、歯ぐきの腫れ・出血、噛みにくい」といった口腔の健康の問題をもっている割合は、最大のストレススコアの人で14.4%に上り、ストレスがない人の2.2%に比べ大幅に高かった。

調査では、仕事以外の広範な日常生活のストレスについても調査した。ストレスが増えるほど、個別の口腔についても、症状のある人が増えることが分かった。

仕事以外の広範な日常生活のストレスについても調査

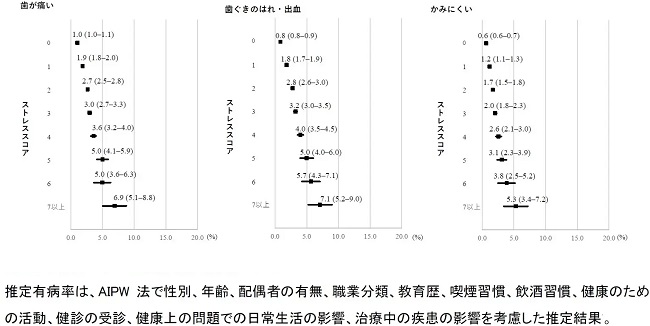

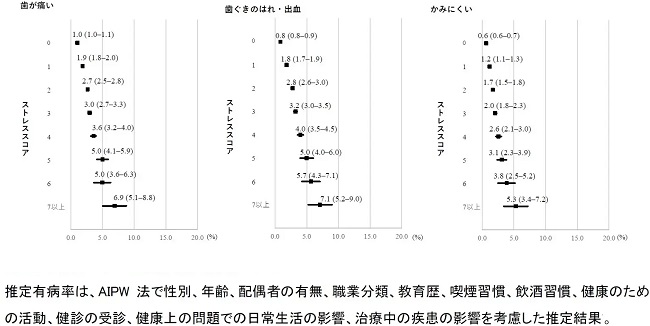

ストレススコアと口腔の健康問題の関連

ストレススコアと口腔の健康問題の関連

ストレスが増えるほど口腔症状[歯が痛い、歯ぐきの腫れ・出血、かみにくい]

のある人が増えることが明らかに

ストレススコアと口腔の健康問題の関連

ストレススコアと口腔の健康問題の関連ストレスが増えるほど口腔症状[歯が痛い、歯ぐきの腫れ・出血、かみにくい]

のある人が増えることが明らかに

出典:東京医科歯科大学、2022年

研究は、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の相田潤教授、青木仁氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」にオンライン掲載された。

「労働者の日常生活のストレスと口腔の健康の問題とのあいだに、明確な用量反応的な関係が認められました。本研究の長所は、労働者の仕事以外の広範な日常生活のストレスを考慮したことです。さらに、分析の対象者が多数であり、ストレスと口腔の健康のあいだの用量反応的な関係を示すことを可能にしました」と、研究者は述べている。

「現在、ストレスに起因する口腔の健康の問題は、産業衛生の分野のみならず、歯科分野でも十分に考慮されていません。根底にある機序を明らかにし、ストレス軽減を通じて、口腔の健康を向上するための介入プログラムを開発していくことが必要と考えられます」としている。

仕事以外の広範な日常生活のストレスも調査

ストレス軽減を通じて口腔の健康も向上

研究グループは今回、国が実施した2013年の国民生活基礎調査の匿人化された個票データを分析。日常生活のストレス、口腔の健康の問題[歯が痛い、歯ぐきの腫れ・出血、かみにくい]のいずれかの項目が1つ以上ある場合を「問題あり」と判定した。

各共変量について、自記式質問票の情報から得た。共変量には性別、年齢、配偶者の有無、職業分類、教育歴、喫煙習慣、飲酒習慣、健康のための活動、健診の受診、健康上の問題での日常生活の影響、歯科以外の治療中の主な疾患(15疾患)を用いた。

多項ロジスティック回帰分析を用いて、日常生活のストレスと口腔の健康の問題との関連を推定した。そして、拡張逆確率重み付け法(AIPW法)を用いて、口腔の健康の問題の有病率を推定した。

対象となったのは27万4,881人で、平均年齢は47.0(SD=14.4)歳、男性15万2,850人(55.6%)、女性12万2,031人(44.4%))。うち、4.0%に口腔の健康の問題が認められた。

解析した結果、口腔の健康の問題の有病率は、ストレスのない人で2.1%だったが、ストレススコアとともに増加し、最大のストレススコア7点以上の人では15.4%に達した。

ストレスのない人と比較した、最大のストレススコアの人の調整オッズ比は9.2(95%信頼区間(CI) 8.2~10.3)倍だった。

AIPW法により各共変量で調整した口腔の健康の問題の推定有病率は、ストレスがない人が2.2%(95%CI=2.1-2.3)であり、最大のストレススコアの人で14.4%(95%CI=12.1-16.7)だった。

個別の口腔の問題についても、ストレスが増えるほど、症状を有する人が増えるという関係がみられた。

東京医科歯科大学 歯学部 健康推進歯学分野東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野

Association of Stressful Life Events with Oral Health Among Japanese Workers (Journal of Epidemiology 2023年1月14日)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より