リレーコラム「教えて!肥満症」

第1回 肥満症診断基準制定25周年

2025年10月30日

宮崎 滋

日本肥満症予防協会 理事長

公益財団法人結核予防会 理事・総合健診推進センター 所長

肥満症の診断基準は 2000年に制定され、それに引き続いてメタボリックシンドロームの診断基準が2005年に発表されました。したがって、今年は肥満症診断基準25周年、メタボリックシンドローム診断基準20周年という節目の年になります。

日本の診断基準は日本人の特性を考慮した内臓脂肪蓄積を重視した基準であり、肥満症でもメタボリックシンドロームでも世界の基準と異なっています。

日本人では肥満は少ない

1990年に神戸で第6回国際肥満会議が開催された際、海外の研究者から日本では肥満が少ないのに、なぜ肥満研究が盛んなのか不思議がられました。

その頃の肥満の判定の国際基準はBMI 30以上で、それに該当する肥満者の割合は欧米では30%を超えていましたが、日本では5%にも達していなかったからです。

しかし、日本では肥満者は少なかったものの、肥満に関連する疾患、例えば糖尿病や脂質異常症などの頻度は欧米と大きな差がありませんでした。

私もその頃肥満症患者の診療に当たっており、BMI 35以上の肥満者でも糖尿病や脂質異常症等がない人がいる一方で、BMIが25を少し超えるくらいの人に糖尿病や、脂質異常症、高血圧、脂肪肝、高尿酸血症を併せ持つ人が多く、これらを「肥満5点セット」と呼んでいました。その理由は、日本人には肥満の程度が軽くても内臓脂肪型肥満が多かったためです。

肥満症の基盤は内臓脂肪

大阪大学の松澤佑次先生(当協会前理事長)の下で肥満症の研究が精力的に進められ、日本人を含む東アジア人では肥満の程度は軽くても糖尿病など肥満に起因する疾患が起こりやすく、その原因は内臓脂肪の過剰蓄積であることが実証されました。

即ち、内臓脂肪はアディポカイン(脂肪組織由来生理活性物質)を産生・分泌し、様々な疾患を引き起こすので、脂肪組織は人体での最大の内分泌器官であることが判明したからです。

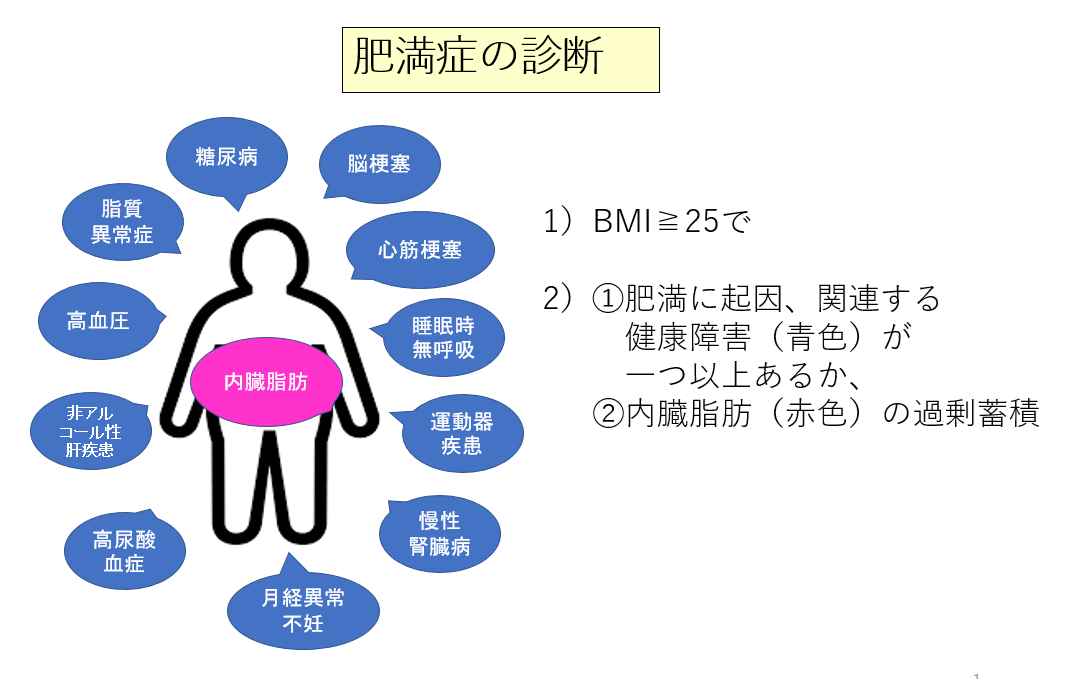

2000年に制定された肥満症の診断基準を図に示します。BMI 25以上で肥満に起因ないし関連する疾患が一つ以上あるか、なくても内臓脂肪の過剰蓄積があれば今後疾患が起こると推定されるので、減量治療が必要な疾患・肥満症と診断するという画期的なものでした。その頃の欧米の診断基準では単にBMIだけで決定し、肥満と肥満症を区別もせず、BMI 30以上であれば減量治療を行うというものでした。

最近欧米もやっとBMIだけで判断するのではなく、合併する疾患も加味した基準が提案されました。日本に四半世紀遅れたもので、日本基準の先進性が明らかです。

図 2000年に制定された肥満症の診断基準

内臓脂肪と腹囲(ウエスト周囲長)

次の問題は内臓脂肪蓄積をどのように評価するかでした。松澤先生らは臍レベルの腹部CT画像で内臓脂肪面積が100cm2を超えると血糖、血圧、脂質の異常のうち一つ以上が出現することから、100cm2をカットオフレベルとし、その時の臍レベルの腹囲(ウエスト周囲長)が男性では85cm、女性では90cmに相当する事を示しました。

内臓脂肪が男女で同じ量蓄積した場合、女性は皮下脂肪が多いので5cmほど長くなるわけです。ところが欧米の基準は、男性90cm、女性85cmと逆転しています。その理由は欧米基準では内臓脂肪を考慮しておらず、BMI 30の男女の腹囲としているためです。

よく「腹囲は内臓脂肪量を正しく反映しているのか」「腹囲よりももっと内臓脂肪量と相関の良い測定法があるのではないか」という質問をされることがあります。

内臓脂肪量と相関する身体計測として、腹囲/身長、あるいは腹囲/両手幅などが検討されましたが、内臓脂肪量との相関は腹囲とほとんど差がなく、腹囲/両手幅等2回の測定より、1回で済む腹囲測定が簡便であるとして採用されました。

メタボリックシンドローム診断基準

ウエスト周囲長(腹囲)がメタボリックシンドロームの診断基準の必須項目であることはよく知られています。

メタボリックシンドローム診断基準制定の目的は、心血管疾患発症の予防です。20世紀後半、心血管疾患のリスク因子の第一位は高コレステロール血症でした。血清コレステロール値の上昇に伴って、心血管疾患の発生頻度が高まるので、その特効薬であるスタチンが治療に使用されれば心血管疾患も減少すると考えられました。

しかし、その予測は外れ心血管疾患は一向に減少しなかったため、高コレステロール血症以外の危険因子がないか世界中で研究が進められました。

その結果提案されたのがマルチプルリスクファクター(多危険因子)症候群でした。肥満、特に腹部肥満、及び高血圧、高血糖、脂質異常の四つの危険因子が集積したもので 「死の四重奏(カプラン)」や「内臓脂肪症候群(松澤)」などと呼ばれました。

これらの研究成果が収斂し、 メタボリックシンドロームの概念が固まり、日本でも2005年に診断基準が発表されました。メタボリックシンドロームの病態の基盤となったのが肥満であり、特に上半身肥満、即ち内臓脂肪過剰蓄積が重要視されました。

腹囲の測定だけで内臓脂肪蓄積がわかるのか、当初から問題になっていました。つまり心血管疾患という重大な疾患の発症を腹囲という単純な測定法で予測可能かが議論されました。

メタボリックシンドロームは腹囲だけで診断されるものでなく、他に高血糖、高血圧、脂質異常の3項目のうち2項目、すなわち複数の異常値を必要とします。つまり内臓脂肪という原因があってそこから必然的に生じた二つの危険因子がある病態を示しているのです。

肥満症とメタボリックシンドロームの違い

肥満症は減量治療を行うか否かの判断をするための疾患概念であり、メタボリックシンドロームは心血管疾患によりなりやすい人を選び出し介入することで、肥満に関連する種々の疾患を予防するための概念で、それぞれの目的に応じて活用されています。

メタボリックシンドロームの診断基準は2008年に始まった特定健診・特定保健指導に用いられ、現在第四期が実施されています。

肥満は種々の疾患の根源

多くの生活習慣病と言われる疾患が肥満から始まることが解明されてきました。糖尿病や、高血圧、脂質異常症の他、脂肪肝(代謝障害関連脂肪性肝疾患と名称変更)、高尿酸血症、慢性腎臓病などの発症、進展が、減量による肥満の予防、改善で可能なことが明らかになっています。

日本肥満症予防協会はこのことを多くの方に知って頂けるよう活動を続けていきたいと思います。

(2025年10月)