人間ドックで全項目異常なしの「スーパーノーマル」が過去最低の6.6%

2015年09月04日

日本人間ドック学会は、2014年の全国集計報告を発表し、基本検査の全項目で異常のない受診者を示す「スーパーノーマル」が6.6%と過去最低を記録したことを明らかにした。この背景には、受診者の高齢化、検査項目の増加、判定基準の厳格化などが影響しているとみられる。

「スーパーノーマル」は過去最低を更新

人間ドック学会は、2014年1月1日~12月31日の検診実施状況について、全国の集計報告を公表した。対象になったのは、2日ドック指定病院335ヵ所、1日ドック指定施設61ヵ所、機能評価認定病院321ヵ所で、659ヵ所(91.9%)から回答が得られた。

健康意識の向上を反映して、人間ドック受診者数は増加している。2014年の人間ドック総受診者数は313万人で、13年に比べて約10万人増加した。

そのうち基本検査の全項目で異常が認められなかった者を示す「スーパーノーマル」は20万7,438人で、全体の6.6%(男性5.5%、女性8.3%)だった。

スーパーノーマルの割合は、全国集計が開始された1984年の29.8%から23.2ポイント減少しており、2011年が7.8%、12年が7.2%、13年が6.8%と減少が続き、2014は過去最低を更新した。

同学会は、受診者の高齢化、検査項目の増加、判定基準の厳格化などが影響していると指摘している。

人間ドックの普及に伴い、反復受診者の割合は全受診者の70~80%を占めるようになり、その結果、人間ドック受診者の平均年齢が40歳代から50歳代へと移行し、さらに60歳以上の受診者が年々増加しているという。

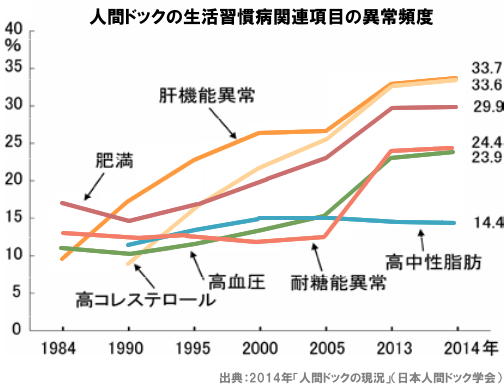

生活習慣病関連項目の異常頻度を経年でみると、肝機能異常、高コレステロール、肥満、耐糖能異常、高血圧が年を経るごとに増加しており、特に耐糖能異常と高血圧は2005年以降、急速に増えている。

がん検診は人間ドックではオーダーメードに対応

人間ドック健診で発見されるがんのトップは胃がんであり、次いで大腸がんで、近年は特に男性では前立腺がん、女性では乳がんの増加傾向がみられる。

その理由として、男性についてはPSA検査が1995年に導入されたことと、女性については乳房のエコー検査やマンモグラフィ―といった画像検査が普及してきたことが挙げられる。

住民を対象とした「対策型がん検診」は特定臓器に限定しているのにに対し、人間ドックは「個別型がん検診」で、オプション検査を含めて全臓器を対象とした「総合型検診」であるという特徴がある。

同学会は、「50歳以上の男性に対してPSA検査、40歳以上の女性には乳房エコー検査やマンモグラフィーを基本検査項目に導入する必要がある」と指摘。また、ハイリスクグループの選別による有効的ながん検診を行うことにより、さらなる発見率の向上を期待できるとしている。

具体的には、喫煙者に対する胸部CT検査や人間ドック受診者数の多い施設では、ピロリ菌抗体(HP)検査と血清ペプシノゲン(PG)法により胃内視鏡検査を選択することが有効な方法となるという。

人間ドック学会

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所