「大豆・魚・海藻」を食べると脂肪肝を抑制できる 「日本食」スタイルで脂肪肝やメタボに対策

2023年04月24日

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまった状態のこと。肥満の人は、脂肪肝を合併していることが少なくない。

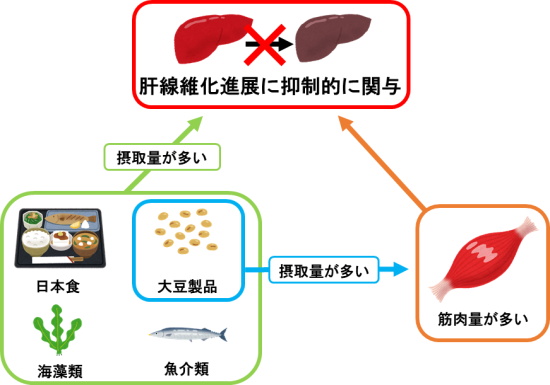

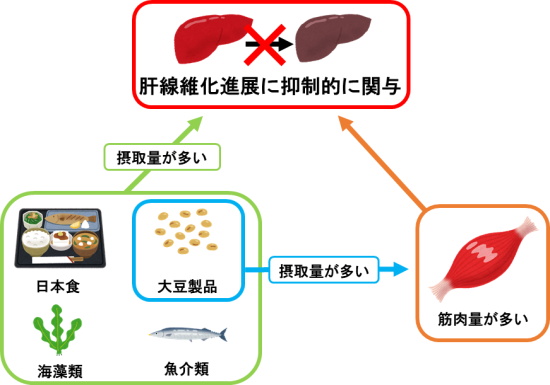

「日本食」が脂肪肝の進展を抑制するのに効果的という研究が発表された。「大豆・魚・海藻」などを食べる食事スタイルは有用だという。

とくに、納豆・豆腐・煮豆・味噌などの大豆食品を食べている人は、筋肉量が多く、肝線維化の進展も抑制されていた。

肥満やメタボの人は脂肪肝にご注意

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまった状態のこと。肝臓の細胞の約3割以上に脂肪がたまると、脂肪肝と診断される。2型糖尿病や肥満の人は、脂肪肝を合併していることが少なくない。 食事で摂った糖質や脂質は、腸で吸収され、肝臓で脂肪酸やブドウ糖に分解され、中性脂肪がつくられる。この中性脂肪は肝細胞のなかにためこまれ、必要に応じてエネルギーとして用いられる。 しかし、食べ過ぎや運動不足などで、体の消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスがとれなくなると、使用するエネルギーよりも脂肪の方が多くなり、肝臓や皮下脂肪にどんどんたまっていく。 脂肪肝を放置していると、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こすリスクが高まる。肝臓にたまった脂肪が、血流にのって全身の血管に運ばれると、血液中の悪玉のLDLコレステロールが増えてしまう。そうなると、血管壁にコレステロールがたまりやすくなり、動脈硬化などをまねく。 脂肪肝になっても、初期には自覚症状を感じにくい。しかし、知らないあいだに肝臓がダメージを受け、気づいたときには肝機能が落ち、肝炎を起こし「肝硬変」や「肝がん」など、命に関わる病気に進行している場合もあるので、注意が必要だ。脂肪肝があるとインスリン抵抗性が進展

脂肪肝は初期には自覚症状はあまりなく、本人も気づかないうちに忍び寄り、進行する。脂肪肝があると、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」も進行しやすくなる。 インスリン抵抗性は、血糖を下げるホルモンであるインスリンに対する感受性が低下して、インスリンが働きにくくなった状態。2型糖尿病のリスクを高め、メタボリックシンドロームの重要な原因のひとつとみられている。肝臓・骨格筋・脂肪組織にそれぞれインスリン抵抗性が生じる。 順天堂大学の研究によると、脂肪肝は筋肉の低下にも強く関連している。肥満のない人でも脂肪肝があると、筋肉にインスリン抵抗性が生じ、糖が取り込まれにくくなる。そうなると、血液中に糖が増え、血糖値がさらに上昇しやすくなる。 また、筋肉に生じたインスリン抵抗性により、血液中に増え過ぎた糖が肝臓に運ばれ、さらに脂肪肝になるという悪循環におちいるおそれがある。「日本食」が肝線維化を抑制 「大豆・魚・海藻」を食べると効果的

「日本食」とくに大豆・魚・海藻の摂取が肝線維化の進展抑制に関与

出典:大阪公立大学、2023年

「日本食スコア」の高い人は肝線維化の進展度が抑制

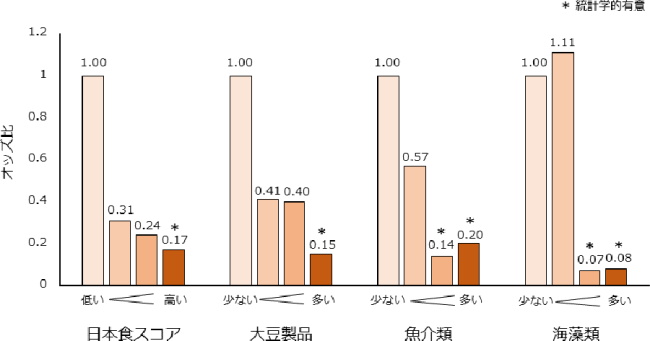

研究グループは今回、NAFLD患者136人を対象に、食事・筋肉量・肝線維化の進展度の関連について調べた。 その結果、12の食品・食品群の摂取量から計算される「日本食スコア」が高いグループは、肝線維化の進展度が抑制されていることが分かった。 「日本食スコア」は、ごはん・味噌汁・漬物・大豆食品・緑黄色野菜・果物・魚介類・キノコ類・海藻類・緑茶・コーヒー・牛肉・豚肉の12食品・食品群を含む、日本食パターンの摂取量に着目したスコア。 海外でも、植物性食品や魚介類を中心とし、オリーブ油などを使用した地中海食パターンの食事が、NAFLD患者の脂肪肝を改善するのに有効であることが報告されている。 研究は、大阪公立大学大学院生活科学研究科の松本佳也准教授、医学研究科の藤井英樹講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」にオンライン掲載された。 「これまで日本で、NAFLDに対する食事療法で有効な候補はありませんでした。今回"日本食パターン"がNAFLDの治療に有効である可能性が示されました。介入研究によるさらなるデータ検証が必要ですが、NAFLD患者の食事療法のひとつの選択肢としてお考えいただくと良いと思います」と、松本准教授は述べている。

日本食スコア、構成食品・食品群と肝線維化進展リスクとの関連

「日本食スコア(mJDI12)」と「骨格筋量」が、肝線維化の進展度の抑制に関与していることが示された。

また、大豆食品を食べている人は、骨格筋量が多い傾向がみられた。

出典:大阪公立大学、2023年

Fatty liver has stronger association with insulin resistance than visceral fat accumulation in non-obese Japanese men (Journal of the Endocrine Society 2019年5月20日)大阪公立大学生活科学部食栄養学科・栄養診療学研究室

Severity of Liver Fibrosis Is Associated with the Japanese Diet Pattern and Skeletal Muscle Mass in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (Nutrients 2023年2月26日)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 08月25日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 07月28日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より