高齢者の移動手段は「自分で動くこと」が大切 受け身の移動だと⽇常⽣活動作の低下は2倍に上昇

2023年04月24日

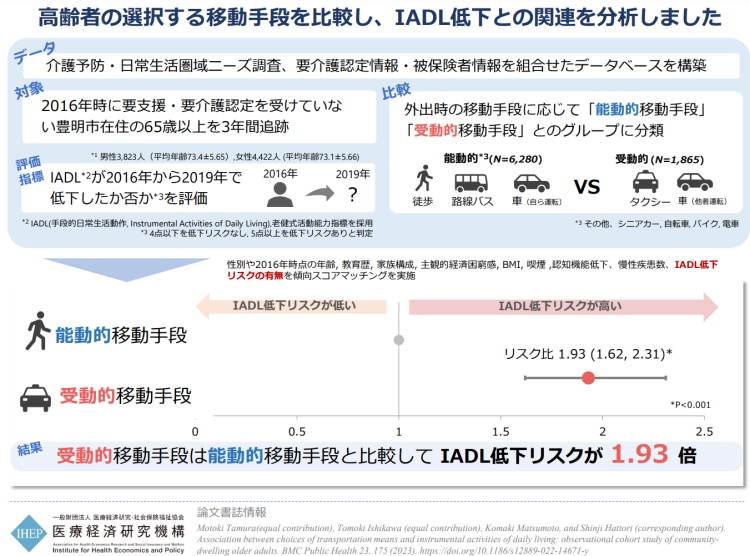

⾼齢者が⽇常⽣活で移動するときに、歩いたり、電車や路線バスに乗ったり、自ら車を運転するなど、能動的な「移動⼿段」を維持することが、介護予防に効果的という調査結果を、医療経済研究機構(IHEP)が発表した。

⾼齢者が能動的に交通⼿段を利⽤する機会や環境を、地域社会に増やすことが、⾼齢者の社会的な⾃⽴⽣活を促すのに効果的である可能性がある。

「自分で動くこと」が⾼齢者の介護予防につながる

⾼齢者の⽇常⽣活での移動が、「能動的」か「受動的」かという選択により、「⼿段的⽇常⽣活動作(IADL)」のレベルの変化に影響があらわれることが、愛知県豊明市の8,145人の高齢者を対象に3年間追跡した調査で明らかになった。 高齢者が、歩いたり、電車や路線バスに乗ったり、自ら車を運転するなど、「能動的」な移動手段を選ぶことが、介護予防につながる可能性がある。 自治体などの移動支援施策では、高齢者が能動的な交通手段を利用する機会や環境を、地域社会に増やすことが、高齢者の社会的な自立生活を促すのに効果的とみられる。 ⾼齢者の「⽇常⽣活動作」とは、移動や家事、食事の準備などの動作に必要な、立ち上がる・座る・歩くといった、⾃⽴した⽇常⽣活で求められる基本的な動作。▼下肢の筋⼒、▼バランス、▼歩⾏能⼒、▼易転倒性などが関連しており、寝たきりやフレイルなどの予防の観点からも注目されている。 調査は、医療経済研究機構(IHEP)が、愛知県豊明市とNTTデータ経営研究所との共同研究協定にもとづき実施したもの。研究成果は、「BMC Public Health」に掲載された。 同機構など3者は、「多様なサービス・資源による自立支援・介護予防効果の研究〜豊明市での介護予防・日常生活支援総合事業等の効果分析〜」に取り組んでいる。受け身の移動ばかりしている高齢者は⽇常⽣活動作の低下が1.93倍に

研究グループは今回、豊明市在住の要介護認定を受けていない65歳以上全員を対象に実施されている「住民健康実態調査(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)」の2016年と2019年の調査結果を分析。 さらに、要介護認定情報と被保険者情報を結合し、「要介護認定情報・被保険者情報」を作成した。 高齢者8,145人を対象に、移動手段の選択を、徒歩・⾞(⾃ら運転)・電⾞・路線バス・⾃転⾞・バイクなどにより自分で動作や操作をする「能動的移動手段」と、もっぱら乗車だけで移動を完了させる「受動的移動手段」に分けて比較した。 能動的移動手段の多い高齢者は76.2%、受動的手段の多い高齢者は22.6%だった。さらに、3年間で⼿段的⽇常⽣活動作(IADL)が低下した高齢者は12.1%に上った。 解析した結果、「受動的移動手段」の高齢者は、「能動的移動手段」の高齢者に比べ、IADLの低下リスクが1.93倍に高まることが明らかになった(RR 1.93、95%信頼区間 1.62~2.30)。

「受動的移動手段」の多い高齢者は、「能動的移動手段」の高齢者に比べ、IADL低下リスクが1.93倍に上昇

出典:医療経済研究機構、2023年

歩いたり自分で車を運転するなど能動的移動を維持することが大切

近年、高齢者の身体的健康と、外出活動との関連を示した研究が増えており、自治体では、高齢者の活動を支援する施策の整備が進められている。 これまでは、外出頻度と機能的健康状態との関連を示した報告はあるものの、移動⼿段の選択が⼿段的⽇常⽣活動作(IADL)に及ぼす影響についてはよく分かっていなかった。 研究グループは今回、両グループ間の属性が対称に近づくよう、傾向スコアマッチングを行った。能動的移動手段を基準にした受動的移動手による3年後の手段的自立の低下リスクを、ポアソン回帰分析によりリスク比として評価した。 研究は、医療経済研究機構の田村元樹氏、石川智基氏、服部真治氏らによるもの。研究成果は、「BMC Public Health」に掲載された。 「⾼齢者が受動的移動⼿段を選択することは、3年後の⼿段的⾃⽴低下リスクと関連がある可能性が⽰されました」と、研究グループでは述べている。 「⾼齢者の介護を予防するために、⽇常⽣活で移動する際には、徒歩や⾃らの操作などを含む"能動的移動⼿段"を維持するための施策が有効かもしれません。また、⾃治体などの移動⽀援施策では、⾼齢者が能動的な交通⼿段を利⽤する機会や環境を、地域社会に増やすことが、⾼齢者の社会的⾃⽴⽣活を促すのに有効である可能性があります」としている。 医療経済研究機構Association between choices of transportation means and instrumental activities of daily living: observational cohort study of community-dwelling older adults (BMC Public Health 2023年1月26日)

介護予防の取組強化・推進のための市町村マニュアル (厚生労働省)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 08月25日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 07月28日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より