日本人は「超加工食品」を食べ過ぎている どんな人が超加工食品を食べているかを調査

2023年03月27日

東京大学は、日本人成人2,742人を対象とした食事記録のデータをもとに、菓子パンや清涼飲料などの超加工食品の摂取量と年齢・体格・喫煙状況などの個人的特性との関連を調査した。

その結果、1日の総エネルギー摂取量のうち、超加工食品から平均して3~4割程度を摂取していることが示された。

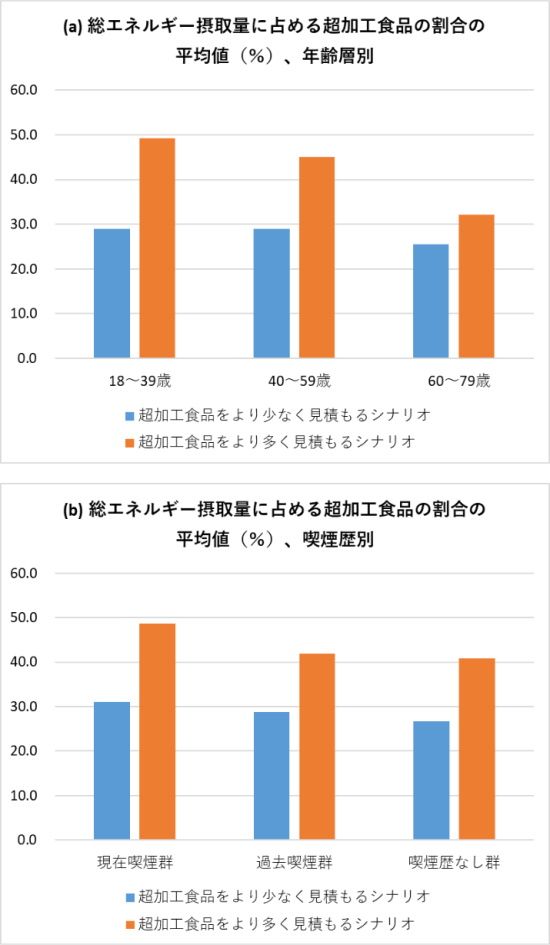

さらに、年齢が若い人や、現在喫煙している人ほど、総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合が大きいことが分かった。

超加工食品を多く食べると、食事全体の質が低下する可能性があり、肥満や心血管疾患などとの関連も報告されている。

「超加工食品の摂取量に関わる個人的特性を解明することは、効果的な栄養政策の方針を定めるためにとても重要」と、研究者は述べている。

超加工食品を食べ過ぎていると食事全体の質が低下する

東京大学は、日本人成人2,742人から得られた8日間にわたる詳細な食事記録データをもとに、超加工食品の摂取量を調査し、年齢・体格・喫煙状況などの個人的特性との関連を調べた結果を発表した。 超加工食品とは、複数の食材を工業的に配合して製造された、加工の程度が非常に高い食品であり、ソーセージ・菓子パン・ポテトチップスなどのスナック・清涼飲料などが代表的なものだ。 超加工食品は脂質やナトリウムを多く含む一方で、タンパク質や食物繊維、ビタミン・ミネラル類の含有量が少ないため、多く食べることで食事全体の質が低下する可能性がある。 超加工食品の摂取と、肥満や心血管疾患などとの関連も報告されており、さらに、BMIが大きいほど摂取量が多いことや、年齢が高いほど少ないなど、個人的特性と関連があることが示されている。 しかし、日本では超加工食品の摂取状況に関する栄養学研究はほとんどなく、日本人の超加工食品の摂取量と個人的特性との関連は十分に明らかになっていなかった。日本人の食事全体に超加工食品が占める割合は27.9%~42.4%

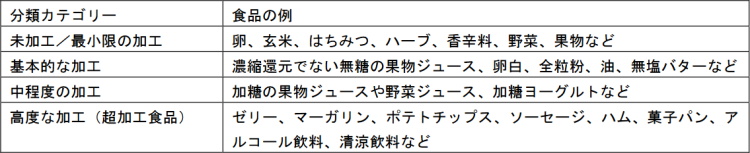

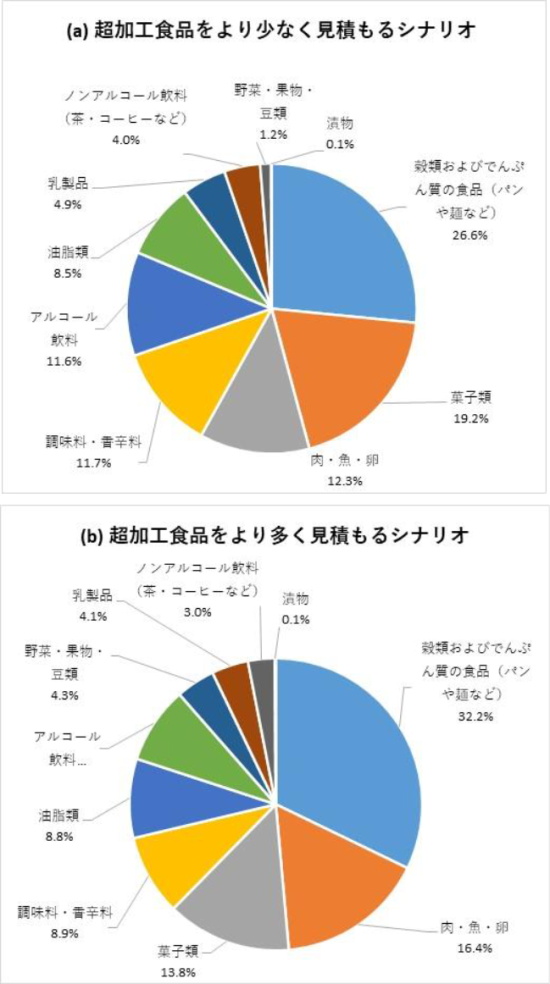

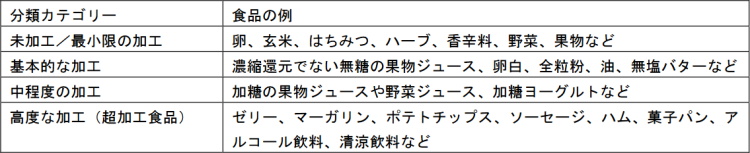

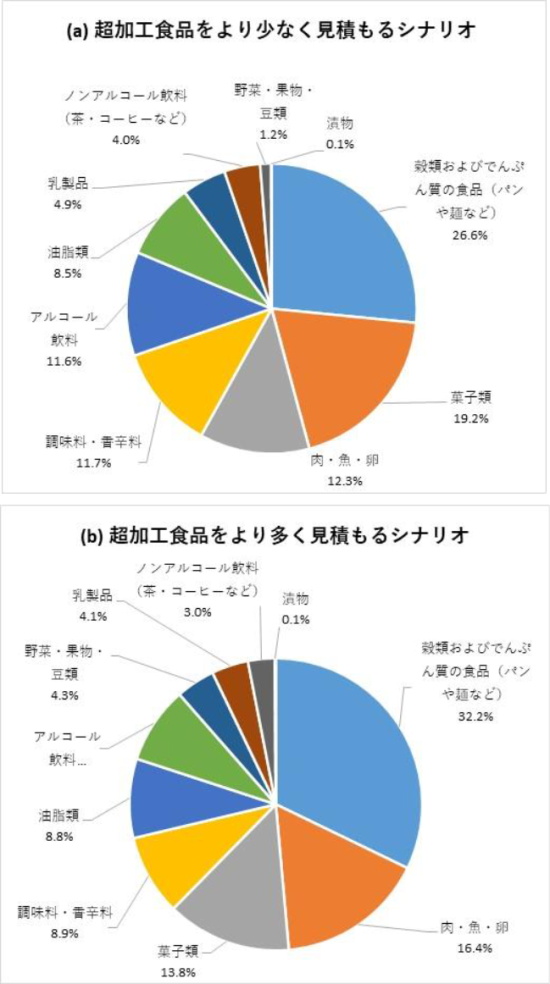

そこで東京大学の研究グループは、日本人成人を対象とした全国規模の食事調査のデータを用いて、超加工食品の摂取量を調べ、食事の質との関連性を評価した。さらに、食品を加工レベルに応じて分類する際に、惣菜や外食の分類方法の違いによって結果が異なるかを検討した。 その結果、1日の総エネルギー摂取量に対して超加工食品が占める割合の平均値は、超加工食品をより多く見積もるシナリオでは42.4%に、超加工食品をより少なく見積もるシナリオでは27.9%になった。 また、シナリオにかかわらず、超加工食品からの総エネルギー摂取量に占める割合がもっとも大きい食品群は、穀類およびでんぷん質の食品(パンや麺など)であることが示された。 さらに、超加工食品の摂取量と個人特性との関連については、各シナリオで共通する結果がみられた。総エネルギー摂取量のうち、超加工食品が占める割合は、60~79歳の群に比べて、18~39歳の群で有意に高く、過去に喫煙していた群および一度も喫煙したことのない群と比べて、喫煙者群で有意に高いことが示された。加工レベル別の食品の例

日本人の超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合

日本人の超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合

総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合の平均値

総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合の平均値

日本人の超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合

日本人の超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合

総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合の平均値

総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合の平均値(a) 18~39歳では、60~79 歳に比べて、総エネルギー摂取量のうち超加工食品が占める割合が高い

(b) 喫煙者群では、喫煙したことのない群と比べて、総エネルギー摂取量のうち超加工食品が占める割合が高い

(b) 喫煙者群では、喫煙したことのない群と比べて、総エネルギー摂取量のうち超加工食品が占める割合が高い

出典:東京大学、2023年

日本人の超加工食品の摂取量と個人的特性との関連をはじめて調査 重要な資料に

研究は、東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の篠崎奈々客員研究員、村上健太郎助教、佐々木敏教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」に掲載された。 研究グループは今回、2016~2018年に日本の32都道府県に住む18~79歳の日本人成人2,742人から得られた食事記録のデータを使用。 参加者には、8日間にわたって食べたり飲んだりした食物をすべて計量して記録してもらった。そして、記録されたすべての食品を、加工レベル別に分類した。 分類には、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者らが開発した食品分類の枠組みを用いた。これは、加工レベルが低い順に「未加工/もっと小限の加工」「基本的な加工」「中程度の加工」「高度な加工(超加工食品)」の4段階に分類するもの。 また、外食や惣菜などの家庭外で調理された料理を、「料理に含まれる個々の食材をそれぞれ加工レベル別に分類する場合(超加工食品をより少なく見積もるシナリオ)」と、「すべて超加工食品に分類する場合(超加工食品をより多く見積もるシナリオ)」の2通りで食品分類を行なった。 そして、各推定シナリオで超加工食品の摂取量を推定し、個人的特性(年齢、性別、BMI、世帯収入、教育歴、雇用形態、喫煙状況、身体活動量)との間に関連があるかどうかを調べた。 「今回の研究は、日本における全国規模の食事調査のデータを用いて、超加工食品の摂取量と個人的特性との関連性を評価したはじめての研究です」と、研究グループでは述べている。 「日本では近年、アルコール飲料や惣菜の摂取量の増加をともなう食生活の欧米化が進んでいます。本研究の成果は、日本で超加工食品の摂取に関する公衆栄養政策を決定するうえでの重要な資料になると考えられます」としている。 東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野Highly Processed Food Consumption and Its Association with Anthropometric, Sociodemographic, and Behavioral Characteristics in a Nationwide Sample of 2742 Japanese Adults: An Analysis Based on 8-Day Weighed Dietary Records (Nutrients 2023年3月6日)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より