食事から摂る「ビタミンD」に健康効果 日本人10万人を調査

2023年03月27日

食事からのビタミンDの摂取が多いと、死亡リスクが低下することが、10万人近くの日本人を19年間追跡した大規模な調査で明らかになった。

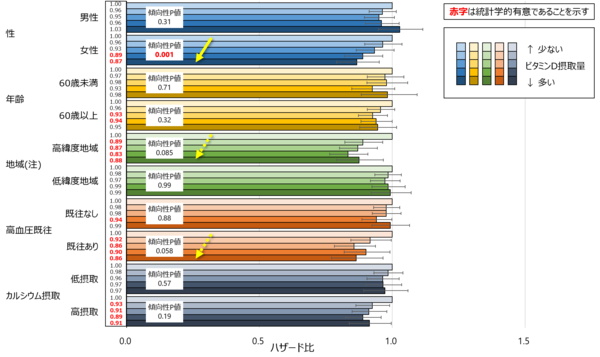

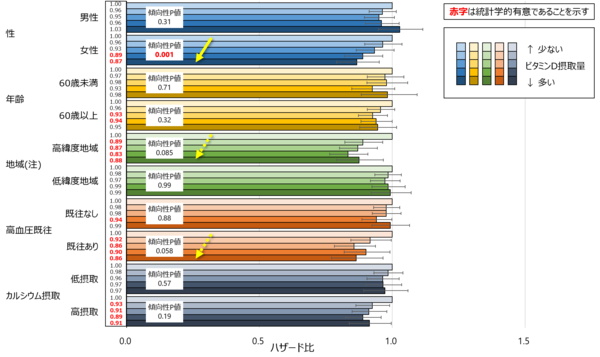

とくに、女性や、太陽光線の量の少ない高緯度地域に住んでいる人、高血圧のある人、カルシウム摂取量が多い人で、食事からのビタミンD摂取による健康効果は高いことが示された。

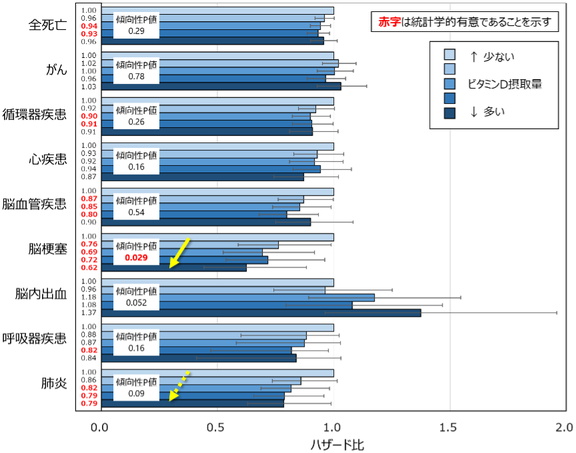

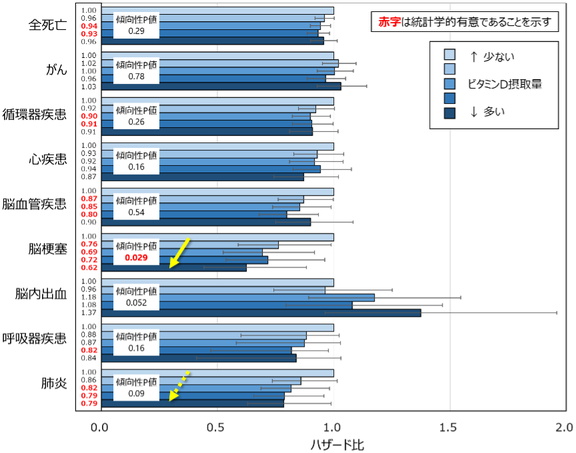

また、ビタミンDの摂取が多い人では、脳梗塞と肺炎の死亡リスクも低いことも明らかになった。

ビタミンD摂取がもっとも多い人では、脳梗塞は38%、肺炎は21%、それぞれ死亡リスクが低下した。

事からビタミンDを摂ると健康にどう影響?

ビタミンDは、骨の健康維持に加えて、がん、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患、2型糖尿病、感染症など、さまざまな疾患に対し予防的に働く可能性があることが、多くの研究で報告されている。 血中のビタミンD濃度が高いと、死亡リスクの低下と関連していることを示した疫学研究も報告されている。 一方で、食事からビタミンDを摂取することで、死亡リスクが低下するかを検討した研究では、これまではっきりとした結果が出ていない。 その理由として、ビタミンDは日光(紫外線)を浴びることで、皮膚で多量に生成されるため、食事だけでビタミンDを高めているわけではないことが挙げられる。ビタミンDの摂取が多い人は死亡リスクが低い

そこで、国立国際医療研究センターや国立がん研究センターなどの研究グループは、日本人を対象に、食事からのビタミンD摂取と死亡リスクとの関連、さらにはがんや循環器疾患、呼吸器疾患などの影響を調査した。 その結果、ビタミンDの摂取が多い人では、もっとも少ない人に比べて、全死亡のリスクが6~7%低いことが明らかになった。 とくに女性や、太陽光線の量の少ない高緯度地域に住んでいる人、高血圧のある人、カルシウム摂取量が多い人で、食事からのビタミンD摂取による健康効果は高いことが示された。 また、ビタミンDの摂取が多い人では、脳梗塞と肺炎の死亡リスクも低いことも明らかになった。ビタミンD摂取がもっとも多い人では、脳梗塞は38%、肺炎は21%、それぞれ死亡リスクが低下するという結果になった。 「JPHC研究」は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で、国立がん研究センターを中心に実施されている多目的コホート研究。20年以上にわたり、追跡調査が行われている。 研究グループは今回、1995年と1998年に、岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄、大阪の11保健所管内に在住していた45~74歳の人のうち、がん、循環器疾患、肝疾患になっていなかった9万3,685人を、2018年まで追跡した調査した。ビタミンDはどんな食品に含まれている? カルシウムも影響

とくにカルシウム摂取が多い人でビタミンD摂取は効果的

研究グループは今回、食品摂取頻度調査への回答から推定されたビタミンD摂取量により、参加者を5つのグループに分類し、その後約19年の追跡期間中に発生した死亡(全死亡、がん死亡、循環器疾患死亡、呼吸器疾患死亡)との関連を調べた。 その結果、ビタミンDの摂取が3番目や4番目に多いグループでは、もっとも少ない群と比べて、全死亡のリスクが6~7%低くなっていた。 次に、性別・年齢別・地域別・高血圧既往の有無別・カルシウム摂取の摂取量別による、ビタミンD摂取と全死亡との関連も調べた。 全対象者での解析では、ビタミンD摂取が多ければ多いほど全死亡リスクが低下するという関連はみられなかったものの、女性・高緯度地域居住者・高血圧患者・カルシウム摂取が多い人では、ビタミンD摂取量が多いほど、全死亡のリスクは統計学的有意に低くなった。 なお、この調査では高緯度地域を、岩手・秋田・新潟・長野とし、新潟・長野も、緯度や冬期の積雪、気温を考慮してそれに含めた。 ただし、今回の研究では、食事調査票への回答から推定したビタミンD摂取量を用いているため、生涯のビタミンD摂取量は考慮できていないという。 また、性や年齢などによる層別化解析では、人数が少ないグループもあるため、結果の解釈には注意が必要としている。未測定の交絡因子の影響が残っている可能性があるという限界もあるという。

食事からのビタミンD摂取量が多いと、全死亡、脳梗塞、肺炎のリスクは低下

ビタミンDの健康効果に、女性、太陽光線、高血圧、カルシウム摂取量が影響

ビタミンDの健康効果に、女性、太陽光線、高血圧、カルシウム摂取量が影響

ビタミンDの健康効果に、女性、太陽光線、高血圧、カルシウム摂取量が影響

ビタミンDの健康効果に、女性、太陽光線、高血圧、カルシウム摂取量が影響

出典:国立がん研究センター、2023年

多目的コホート研究「JPHC Study」(国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)Vitamin D intake and all-cause and cause-specific mortality in Japanese men and women: the Japan Public Health Center-based prospective study (European Journal of Epidemiology 2023年1月31日)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より