女性のメンタル不調に「鉄分の不足」が関係 「ゆううつ」「集中できない」の原因は鉄欠乏性貧血?

2023年03月27日

鉄分が不足している女性は、「メンタル不調」になりやすいことが、日本人を対象とした大規模研究で明らかになった。研究は、弘前大学・京都大学・大正製薬が共同で行ったもの。

「ゆううつだ」「仕事が手につかない」といったメンタル不調があらわれている女性では、赤血球の数が少ない傾向があることなども分かり、鉄分不足とメンタル不調の関係性が示唆された。

血液にある赤血球は、肺で酸素をとりこみ、全身へ送り届ける重要な役割を果たしている。赤血球の量と質が低下すると、貧血になりやすい。

「なんだか集中できない」といった心のもやもやを感じている女性は、鉄分を補給することで、メンタル不調を改善できる可能性がある。

鉄分不足による貧血にご注意

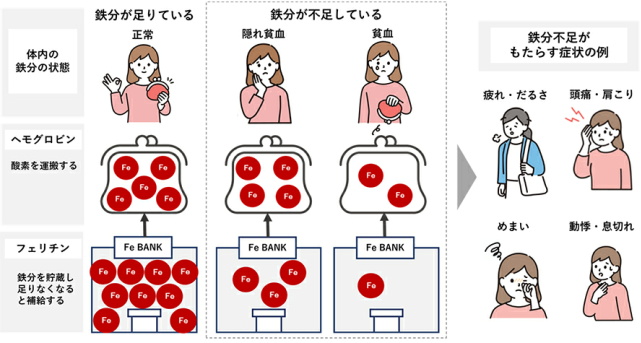

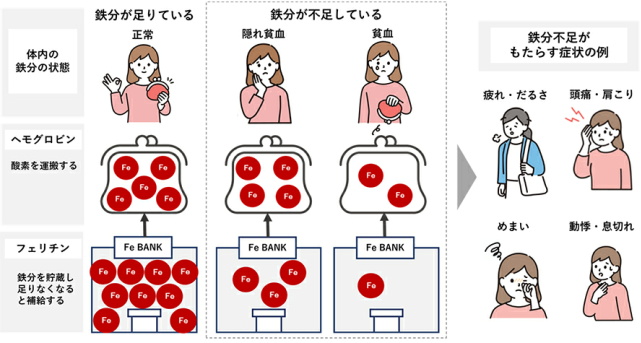

鉄分は、健康を維持するために欠かせないミネラルの一種。 血液のなかにある赤血球は、肺で酸素を取り込み、全身へ送り届ける重要な働きをしている。赤血球が酸素を取り込むために、ヘモグロビンというタンパク質が必要になる。 体内の鉄が不足すると、そのヘモグロビンがうまく作られなくなる。そうなると、赤血球もうまく作られなくなる。その結果、全身に十分な酸素を送り届けることができなくなってしまう。これが、「鉄欠乏性貧血」だ。 「鉄欠乏性貧血」は、とくに女性で多い。月経のある女性では、定期的に経血とともに鉄分が体外に排出されるため、鉄分不足になりやすい。 貧血と診断されない場合でも、体内の「貯蔵鉄(フェリチン)」の減少による潜在的な鉄分の欠乏、すなわち"隠れ貧血"になるおそれがある。

「鉄欠乏性貧血」は女性で多い

体内の鉄が不足すると、ヘモグロビンがうまく作られなくなり、赤血球もうまく作られなくなる

体内の鉄が不足すると、ヘモグロビンがうまく作られなくなり、赤血球もうまく作られなくなる

出典:大正製薬、2023年

鉄欠乏による貧血を予防する食生活は?

厚生労働省の2009年国民健康・栄養調査では、20~40代の女性の65%以上が、鉄欠乏による貧血、もしくは隠れ貧血である可能性が指摘されている。 欧米諸国と比べても、日本人女性の貧血の割合は高く、女性にとって重要な健康課題のひとつになっている。 体内の鉄分が不足すると、「疲れやすい」「めまいがする」「頭痛がする」など、貧血の諸症状があらわれやすくなり、日常生活での生活の質(QOL)や、働く女性の生産性にも影響をおよぼすと考えられる。 鉄欠乏による貧血を予防するために、食生活を改善することが大切だ。 具体的には、レバー、赤身の肉、赤身の魚、小松菜・ブロッコリー・ホウレンソウなどの緑黄色野菜、ひじき、納豆や豆腐などの大豆食品、豆類、干しエビ、ゴマなどを食べるようにすると効果的だ。 鉄は、植物性食品にも含まれているが、肉や魚などの動物性食品は、とくに吸収の良いヘム鉄を多く含むものがある。また、ビタミンCをいっしょに摂ると、鉄は吸収されやすくなる。 1日3食で、鉄分を含む栄養のバランスの良い食事をするのが望ましいが、食事だけで鉄分を補えない場合は、 サプリメントを上手に活用する方法もある。女性のメンタル不調と鉄分の関連を調査

メンタル不調と鉄分不足について、海外では関連を示した報告がある。日本では小規模の報告はあるものの、大規模な疫学研究はされていなかった。 そこで、弘前大学、京都大学、同社の研究グループは今回、「岩木健康増進プロジェクト」でえられた健康ビッグデータを活用し、"女性のメンタル不調"と"血中の鉄関連成分"の関連について調査した。 大正製薬は、鉄分が女性の健康にとって重要な働きを持つ成分と位置づけ、鉄分の機能に関するさまざまな研究を長年進めているという。 「岩木健康増進プロジェクト」は、弘前大学・弘前市・青森県総合健診センターが主導し、弘前市岩木地区で2005年より実施している、地域住民を対象とした住民合同健診・健康指導などの大規模な健康増進活動。「ゆううつだ」「仕事が手につかない」の原因は鉄分不足かも?

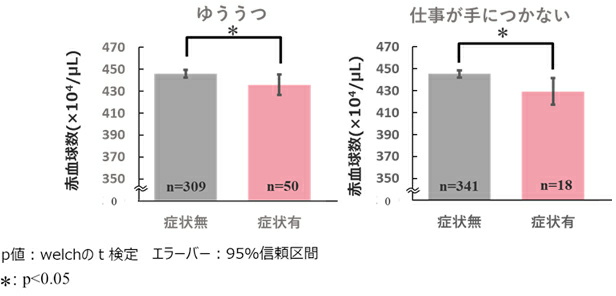

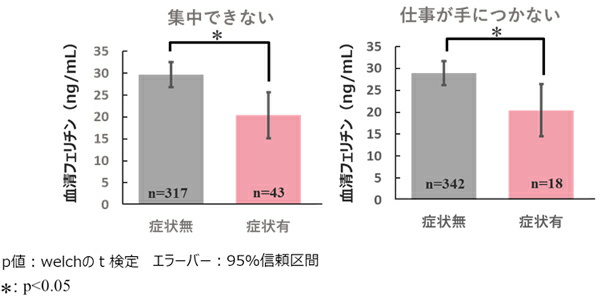

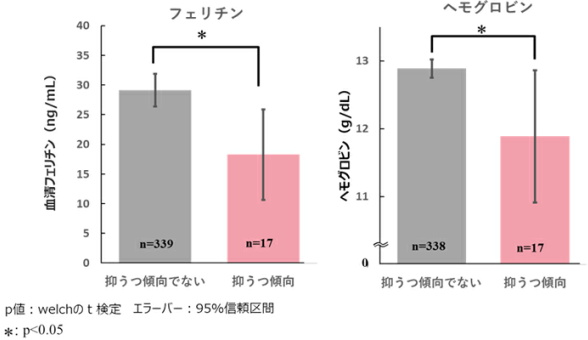

その結果、「ゆううつだ」「仕事が手につかない」といったメンタル不調があらわれている女性では、赤血球の数の平均値が低値であり、鉄分不足とメンタル不調の関係性が示唆された。 血液にある赤血球は、肺で酸素をとりこみ、全身へ送り届ける重要な役割を果たしている。赤血球の量や質が低下していると、体にうまく酸素が行き届かず、「酸素不足」の状態になる。 さらに、「物事に集中できない」「仕事が手につかない」といったメンタル不調があらわれている女性では、血清フェリチン(体内の貯蔵鉄)も低値だった。 うつ傾向の程度を判定するために用いられている調査票である「CES-D」でみたところ、うつ傾向のある女性では、血清フェリチンやヘモグロビンが低値であることも示された。フェムケアとフェムテックを通じた女性の課題解決

研究成果は、3月にオンラインで開催される「日本農芸化学会2023年度大会」で発表される予定としている。 「今回の健康ビッグデータの解析により、国内の50歳未満の女性のメンタル不調と、血中鉄関連成分との関係が明らかになりました」と、研究グループでは述べている。 「鉄分不足がメン タル不調の要因のひとつである可能性が示唆されました。気分がゆううつ、なんだか集中できない・・・といった心のもやもやを感じる方は、鉄分を補給することで、メンタル不調のサポートになると期待されます」。 「"フェムケア"や"フェムテック"を通じた、女性の健康課題の解決が期待されています」としている。

「ゆううつだ」「仕事が手につかない」といったメンタル不調が表れているグループの方が、赤血球数の平均値が有意に低値であり、鉄分不足とメンタル不調の関係性が示唆された。

「物事に集中できない」「仕事が手につかない」といったメンタル不調が表れているグループでは、血清フェリチンが有意に低値だった。さらに、メンタル不調があらわれているグループでは、血清フェリチンの平均値が25 ng/mL未満であり、「鉄分不足」が認められた。

CES-Dの26点以上を抑うつ傾向グループでは、血清フェリチン、ヘモグロビンがともに低値であり、血清フェリチンは鉄分不足の水準以下(25 ng/mL未満)、ヘモグロビンは貧血の水準以下(12 g/dL未満)だった。

出典:大正製薬、2023年

平成21年国民健康・栄養調査報告 (厚生労働省)健康ビッグデータから「女性のメンタル不調」に「鉄分不足」が関係していることを明らかにしました (弘前大学健康未来イノベーション研究機構)

鉄分不足度チェック (大正製薬)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より