病気や障がいを抱えながら働く人が増加 「治療と仕事の両立」は社会が取り組むべき重要課題に

2023年03月27日

ヤンセンファーマは、治療と仕事の両立をはかりながら、働くことのできる社会の実現を目指すプロジェクトを開始した。それに先立ち、「治療と仕事の両立」に関する調査を実施した。

その結果、疾患や障がいをもつ当事者の3割は、「体調や治療による仕事への影響」などについて、上司らの理解を得ることが難しいと感じていることが分かった。

一方、病気や障がいのある人と一緒に働くことについて心配や不安を感じている人の半数近くは、「病気や障がいのある人に対して、どうサポートすればよいのか分からない」と感じていることも明らかになった。

日本では病気や障がいを抱えながら働く人が増加

日本では、少子高齢化の進展にともない、労働人口が減少するなか、今後は高齢の労働者も増え、病気を抱えながら働く人も増加すると推測されている。 また、病気を抱える労働者の9割以上が就労継続を希望している実態からも、今後「治療と仕事の両立」は、企業が取り組むべき課題のひとつになっている。 この日本が直面する社会課題に対し、製薬企業のヤンセンファーマは、治療と仕事の両立をはかりながら働いている患者の抱える課題解決に寄与することを目指したプロジェクトを展開している。 プロジェクト発足に先立ち、同社は昨年8月~9月に、「治療と仕事の両立」に関する調査を実施した。 その結果、疾患や障がいをもつ当事者の約3割は、「体調や治療による仕事への影響」などについて、上司らの理解を得ることが難しいと感じていることが分かった。 うち約3割は、急に体調を崩す可能性があったり、定期的な通院が必要なため、業務時間や業務量の調整が必要になるなど、体調や治療が仕事にどれくらい影響するかを理解してもらうのが難しいと感じている。 その一方で、周囲にいる人も、サポートの仕方が分からないなどの理由で、3人に1人が病気や障がいのある人と一緒に働くことを心配し、不安に感じていることも明らかになった。 そうしたなかで、病気や障がいをもつ人の6割が上司にその事実を伝えていると回答するなど、治療と仕事を両立させるうえでの上司が果たす役割の重要性が浮き彫りになった。

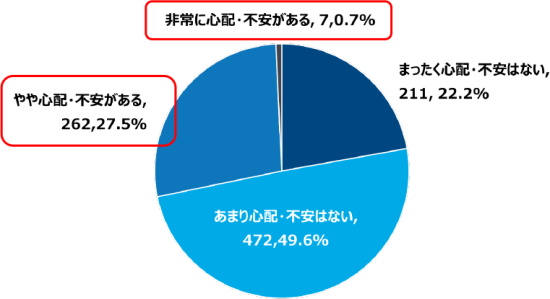

Q 病気または障がいのある方と一緒に働くことについて、あなたはどのように感じますか?

n=952

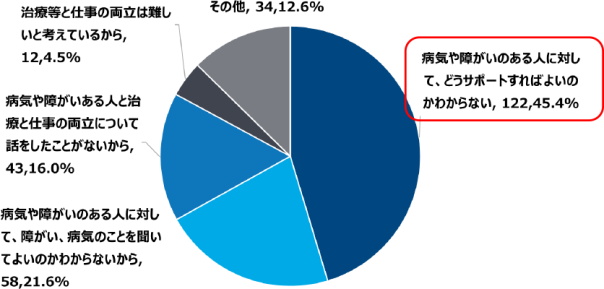

Q:病気や障がいのある方と一緒に働くことについて、心配や不安がある理由は何ですか?

n=269

出典:ヤンセンファーマ、2022年

出典:ヤンセンファーマ、2022年

病気や障がいのある人とともに働きやすくするために何が必要?

「治療と仕事の両立」に関する調査の主な結果は次の通り――。 ■ 63%が自分の病気や障がいについて上司に伝えた

病気や障がいのある人の63%は、上司にその事実を伝えていた。そして、病気や障がいのことを上司や同僚ら職場に伝えたことで、「これまでと変わらず同僚と同じように仕事を任せてもらえた」(48%)や、「通院や体調を崩したときに休みをとれるように調整してくれた」(37%)など、サポートを受けられていることなどが示された。

■ 3人に1人は上司らの理解を得るのを困難に感じている

治療と仕事の両立について、上司らに理解してもらうことがもっとも難しいと感じているのは、「体調や治療が仕事にどれくらい影響するか(急に体調を崩す可能性があることや、定期的な通院が必要などによる業務時間や業務量の調整)」(29%)。

■ 半数近くの人は「どうサポートすればいいのかわからない」と感じている

自身に病気や障がいのない人の28%は、病気や障害のある人と一緒に働くことについて、「非常に心配・不安がある」「やや心配・不安がある」と感じている。その理由は、「病気や障がいある人に対して、どうサポートすればよいのかわからない」(45%)が多かった。

■ 病気や障がいのある人と働きやすくするために何が必要?

自身に病気や障がいがない人に対し、病気や障がいのある人が職場にいる場合、どのようなことがあるとともに働きやすくなるかを聞いたところ、次の回答が多かった。

「(本人から)注意すべきこと(言ってほしくない・されると困ることなど)の具体的内容の共有」(85%)

「(会社から)望ましい配慮や支援の具体的内容の共有」(76%)

「(本人から)どのような時に体調が悪化するのか、具体的事例の共有」(71%)

■ 「社内カルチャーの醸成」「制度の周知」「効果的なコミュニケーション」を求めている

「(本人から)注意すべきこと(言ってほしくない・されると困ることなど)の具体的内容の共有」(85%)

「(会社から)望ましい配慮や支援の具体的内容の共有」(76%)

「(本人から)どのような時に体調が悪化するのか、具体的事例の共有」(71%)

病気や障がいがある人が、治療と仕事の両立をはかるうえで、今後積極的な取り組みが必要と思っていることとして、多かったのは次の3点。

「治療と仕事の両立を支援する社内のカルチャー醸成」(53%)

「利用できる制度の周知」(50%)

「上司や同僚などとの効果的なコミュニケーションの取り方」(44%)

「治療と仕事の両立を支援する社内のカルチャー醸成」(53%)

「利用できる制度の周知」(50%)

「上司や同僚などとの効果的なコミュニケーションの取り方」(44%)

自分らしく働くことができる社会の実現を目指すプロジェクトを発足

調査は、ヤンセンファーマがジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの社員を対象に実施したもの。 同社は昨年10月に、治療と仕事の両立をはかりながら、自分らしく働くことができる社会の実現を目指すプロジェクト「対話でつくろう サステナブル・ワークスタイリング」を発足した。 今回のような調査結果から同社は、上司部下間のコミュニケーションに課題解決のヒントがあると考え、シミュレーションを用いたトレーニングを開発した。 同プロジェクトでは、上司と部下の模擬対話を通して、上司が治療と仕事の両立支援で果たす役割と対話のあり方を学びながら、治療と仕事の両立を実現する職場環境の構築を目指すとしている。 「『サステナブル・ワークスタイリング』の取り組みが、働き続けたいと願う多くの患者さんにとって、治療と仕事が両立できる環境の整備につながること、そして、私たちが暮らす日本社会が直面する課題に対するひとつのソリューションとなることを期待しています」と、同社では述べている。 同プロジェクトでは今後、治療と仕事の両立をはかることのできる社会の実現を目指し、その取り組みを社外にも広げていく予定としている。 "治療と仕事の両立支援"のための新プロジェクト発足 「対話でつくろう サステナブル・ワークスタイリング」 (ヤンセンファーマ 2022年10月3日)[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より