小児・若年者が対象の保健指導 [身体活動・座位行動・睡眠]の3つの行動

2023年01月26日

小児や若年者を対象とした保健指導では、[身体活動・座位行動・睡眠]の3つの行動の相補関係を考えて、行動変容を促すことが重要であることを、神戸大学と琉球大学が明らかにした。

日本の小・中学生6,768人を対象に調査を行い、小学生では「スクリーンタイムと睡眠」が、中学生では「身体活動のみ」「睡眠のみ」「スクリーンと睡眠」「身体活動と睡眠」「3つすべて」が、それぞれ良好な健康状態と関連することを突き止めた。

保健指導により小児や若年者、とくに中学生の健康増進をはかるために、夜間に適度な睡眠をとることに焦点を当てながら、身体活動を促進することが有効である可能性が示された。

保健指導により小児や若年者の健康増進を促進

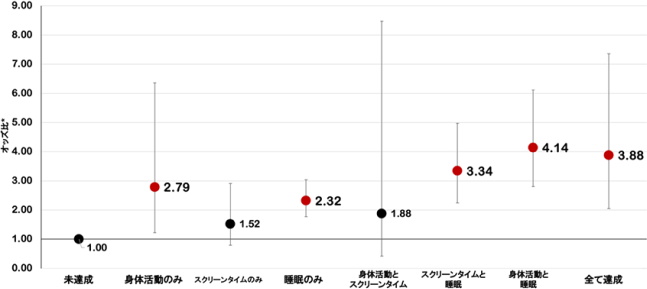

[身体活動・座位行動・睡眠]は、いずれかが増えるといずれかが減る相補関係にある。欧米ではこれにもとづき、3行動の推奨時間を統合したガイドラインが作られている。 一方、日本人集団を対象としたエビデンスは少ない。そこで神戸大学と琉球大学は、日本の小・中学生6,768人を対象に調査を行った。 その結果、すべての推奨ガイドラインを達成していない割合は、小学生が39.2%、中学生が10.4%と差があることが分かった。 解析した結果、小学生では「スクリーンタイムと睡眠」の推奨を達成すること、中学生では「身体活動のみ」「睡眠のみ」「スクリーンと睡眠」「身体活動と睡眠」「3つのガイドラインのすべて」の推奨を達成することが、それぞれ良好な健康状態と関連していることが明らかになった。

中学生の24時間行動ガイドラインの達成状況と主観的健康との関連

全てのガイドラインを達成していない場合を1とした時に、各ガイドラインを達成すると主観的健康が何倍良好かを示したもの。

出典:神戸大学、2022年

[身体活動・座位行動・睡眠]の3つの行動がポイント

保健指導により小児や若年者、とくに中学生の健康増進をはかるために、夜間に適度な睡眠をとることに焦点を当てながら、身体活動を促進することが有効である可能性が示された。 思春期ではとくに、年齢が上がるにつれて主観的健康の不調を訴える割合が増加する傾向がみられる。 「今回の研究で、小中学生の24時間行動(睡眠、身体活動、スクリーンタイムの組み合わせ)のガイドラインの達成状況によって、主観的健康度が異なることを見出しました」と、研究グループでは述べている。 「これは日本人集団での世界初の研究成果です。青少年の健康増進にとって、3つの行動の相互補完関係を念頭に置いた行動促進/抑制施策が重要であることを示唆しています」としている。 研究は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の喜屋武享助教、琉球大学医学部保健学科疫学・健康教育学分野の高倉実教授、教育学部・大学院地域共創研究科の宮城政也教授によるもの。研究成果は、国際学術誌「Public Health」に掲載された。小児・若年者のためのガイドラインの作成へ

[身体活動・座位行動・睡眠]の各行動が、小児・若年者の健康と関係することはよく知られているが、健康への影響をより正しく捉えるためには、これらの行動が1日24時間の中でどのように組み合わさると良いのかを検討する必要がある。 最近になり欧米を中心に、この重要性を支持する気運が高まり、これらを統合した「動作行動(Movement Behavior)」と、その健康影響を解明しようとする研究が増えているという。 たとえば、カナダとオーストラリアは、それぞれの行動の推奨時間を示した小児・若年者のためのガイドラインである「24時間行動ガイドライン(24-Hour Movement Guidelines)」を発出している。アジア太平洋地域でも、同様のガイドラインを作成する動きがみられる。 これらのガイドラインでは、▼毎日少なくとも180分(そのうち60分は中強度から高強度)の身体活動を実施すること、▼テレビやスマホ、パソコンなどのスクリーンタイムを1日2時間未満に抑えること、▼少なくとも8~10時間睡眠(5~11歳は9~11時間)をとることが推奨されている。 一方、日本では24時間行動ガイドラインの達成と健康指標との関連を調べた研究はほとんど行われていない。そのため、日本の小児・若年者を対象とした研究が必要とされていた。適度な睡眠と十分な身体活動を組み合わせて指導すると効果的

研究グループは今回、沖縄県内の小学校31校の小学5年生2,408人(女子52.2%)、中学校30校の中学2年生4,360人(女子49.9%)を対象に、質問紙調査を実施した。参加者のデータを、学校を抽出単位とするクラスター・サンプリングによって収集した 研究の対象となった学校は、学校種ごとの人数および各地域の学校数に偏りが出ないように選定された(確率比例抽出)。 ロジスティック回帰分析により、睡眠・身体活動・スクリーンタイムの推奨時間の達成状況と主観的健康度との関連を検討した。 共変量として、性別、体格指数(BMI)、家庭の社会経済状態、親のサポート、学校満足度、勉強のプレッシャーを調整した。 「これまで各健康行動の重要性はそれぞれ個別に示されてきましたが、今回の研究により、適度な睡眠と十分な身体活動を組み合わせて促進することが、青少年(とくに中学生)の健康増進では効果的である可能性が示されました」と、研究グループでは述べている。 「青少年でのより効果的な健康増進施策の提言に向けて、今後は他の健康指標との関連も検討しつつ、縦断研究や介入研究、各行動・結果指標の客観的な測定により、因果関係に迫る必要があります」としている。 神戸大学大学院人間発達環境学研究科琉球大学医学部保健学科疫学・健康教育学分野

Association between 24-h movement behavior and self-rated health: a representative sample of adolescent in Okinawa, Japan (Public Health 2022年12月)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より