【新型コロナ】コロナ禍のストレスや不安が子供にも影響 子供の「神経性やせ症」は減っていない

2022年12月15日

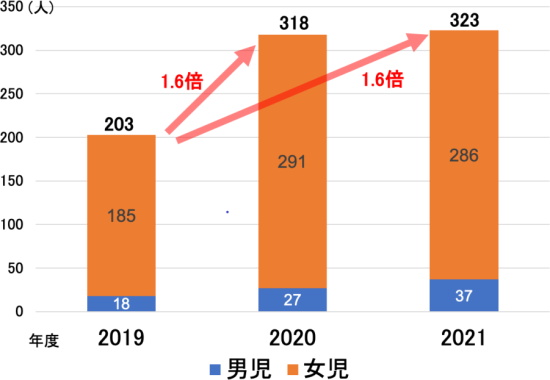

「神経性食欲不振(神経性やせ症)」の初診外来患者数と新入院患者数は、2021年度も、男児・女児ともに減少していないことが判明したと、国立成育医療研究センターが発表した。神経性やせ症の子供は、コロナ禍がはじまった2020年度から増加し、高止まりが続いているという。

コロナ禍でのストレスや不安が影響していると推測される。摂食障害の子供や青年の病床数は、2020年度に引き続き不足していることも判明し、「摂食障害を治療できる医療機関の拡充が求められます」と研究者は指摘している。

「家庭や教育機関では、子供の食欲や体重の減少に気を配り、深刻な状況になる前に医療機関の受診につなげることが必要です」としている。

調査は、同センターが中央拠点病院として運営を担う「子どもの心の診療ネットワーク事業」で、2022年4月~5月に実施された、新型コロナ流行下の子供の心の実態調査によるもの。

コロナ禍で食事を食べられなくなる「神経性やせ症」が増加

コロナ禍で、食事を食べられなくなる「神経性食欲不振(神経性やせ症)」の子供が増加し、2020年度に引き続き2021年度も、外来患者数、入院患者数ともに高止まりであることが、国立成育医療研究センターの調査で明らかになった。 神経性やせ症の患者増加の背景には、新型コロナ感染症の流行による生活環境の変化によるストレス、感染拡大による休校・学級閉鎖、行事などのアクティビティが中止になったこと、新型コロナウイルス感染症への不安などがあると推測されるとしている。 コロナ太り対策のダイエット特集の報道やSNSでの情報や、運動を推奨する教員や保護者などからのアドバイスに、子供たちが過度に影響を受けた可能性も考えられるという。 神経性やせ症は、摂食障害のひとつ。極端に食事制限をしたり、過剰な食事後に吐き出したり、過剰な運動を行うなどして、正常体重より明らかに低い状態になる疾患だ。病気が進行すると、日常生活に支障をきたすこともある。 米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」では、(1) 正常の下限を下回る低体重、(2) 肥満恐怖あるいは体重増加を妨げる行動の持続、(3) 自己評価に体重や体型が不相応な影響を受け、低体重の深刻さが認識できない--などの特徴が挙げられている。

コロナ禍で子供の「神経性食欲不振(神経性やせ症)」が高止まりに

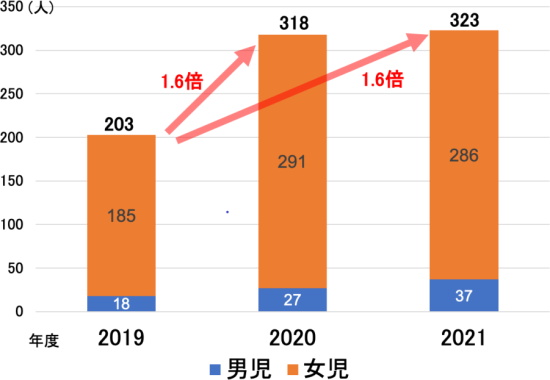

神経性やせ症の初診外来患者数の推移

有効回答数:24医療機関・25診療科

神経性やせ症の初診外来患者数の推移

有効回答数:24医療機関・25診療科

出典:国立成育医療研究センター、2022年

コロナ禍で子供たちの生活も大きく変わった

新型コロナの流行で、子供たちの生活も大きく変わり、長期化によって心にもさまざまな影響を及ぼしている。同センターが中央拠点病院として運営を担う「子どもの心の診療ネットワーク事業」では、コロナ禍の子供の心の実態調査を把握するため、2022年4月~5月末に調査を実施した。 同事業とオブザーバー協力機関の全国30医療機関(31診療科)にアンケートを送付し、20歳未満の患者について回答を得た。なお、神経性やせ症と神経性過食症を合算で回答した2機関および単年度分のみのデータ提出だった2機関は、この調査の集計からは除外されている。 その結果、コロナ禍で、食事を食べられなくなる神経性やせ症が増加し、2020年度に引き続き2021年度も外来患者数、入院患者数ともに高止まりしたままであることが分かった。 一方、摂食障害の患者のための病床数が、2020年度に引き続き不足していることも分かった。摂食障害の病床充足率(現時点で、摂食障害で入院している患者数/摂食障害の入院治療のために利用できる病床数×100)は、2019年度と比べ、2020年度、2021年度に高止まりまたは増加している病院が多く、中には300%を超える病床充足率の病院もあった。家族や教育機関で気を配り、深刻な状態になる前に受診を

神経性やせ症では、本人が病気を否認して、医療機関での受診が遅れがちになることが多いという。同センターでは「子供の食欲や体重の減少に、家族や教育機関で気を配り、深刻な状態になる前に、まずは内科、小児科などのかかりつけの医を受診することが必要」としている。 ただし、調査結果から、摂食障害を治療できる医療機関が少ないことがあり、特定の病院に入院患者が集中していると推測されるという。 摂食障害の患者のための病床数は、2020年度に引き続き不足しており、摂食障害の病床充足率(現時点では摂食障害で入院している患者数/摂食障害の入院治療のために利用できる病床数×100)は、2019年度と比べ、2020年度、2021年度に高止まりまたは増加している病院が多く、中には300%を超える病床充足率の病院もあった。 神経性やせ症の患者増加の背景には、新型コロナの流行による生活環境の変化によるストレス、感染拡大による休校・学級閉鎖、行事などのアクティビティが中止になったこと、新型コロナへの不安などがあると推測される。 さらに、「コロナ太り」対策のダイエット特集の報道やSNSでの情報や、運動を推奨する教員や保護者などからのアドバイスに、子供たちが過度に影響を受けた可能性も考えられるとしている。 国立成育医療研究センター子どもの心の診療ネットワーク事業 (兵庫県立ひょうごこころの医療センター 児童思春期センター)

[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所

- 12月18日

- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明

- 12月18日

- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~

- 11月11日

- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】

- 11月11日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 10月29日

- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら

- 10月29日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】

- 09月25日

- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

- 09月25日

- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)

- 08月25日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より

- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より

- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より

- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より

- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より